UNIDAD 3

1

ESTRUCTURA DEL APARATO

RESPIRATORIO

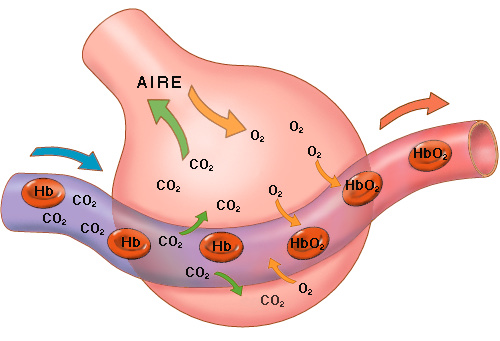

Normalmente con el término respiración

se define el intercambio de gases entre el medio ambiente externo y el medio

interno. Sin embargo, bajo esta definición tan simple se incluye no solamente

el movimiento de aire entre el interior y exterior de los pulmones, sino

también el paso de los mismos del interior pulmonar a la sangre; el transporte

mediante la vía sanguínea hasta las células y su posterior difusión a través de

las membranas celulares. Todos estos pasos permiten a las células el consumo de

O2 y la liberación de CO2. Desde un punto de vista más limitado, como es

el celular, la respiración (o respiración celular) se refiere al metabolismo

oxidativo (oxidación de nutrientes) para la generación de energía metabólica; y

en este proceso es dónde se consume el oxígeno y se forma anhídrido carbónico.

Para poder realizar todas las

funciones descritas se requiere la participación de otros aparatos además del

respiratorio. Así el aparato cardiovascular o la sangre son piezas tan

importantes e imprescindibles como el propio aparato respiratorio.

Funciones no

respiratorias del aparato respiratorio

Además del intercambio gaseoso, el

aparato respiratorio desarrollas otras funciones. Así:

·

El

lecho capilar pulmonar actúa como un filtro para la sangre, ya que pequeños

coágulos, restos celulares o burbujas de aire son eliminados en este aparato.

·

Las

vías aéreas ejercen una gran acción de defensa del organismo, impidiendo la

entrada de agentes patógenos en el cuerpo.

·

Participa

en mecanismos homeostáticos como el control de la temperatura, control de

líquidos corporales, control ácido-básico, etc.

·

El

lecho capilar pulmonar es un importante reservorio de sangre.

·

Tiene

importantes acciones metabólicas.

Estructura del

aparato respiratorio

El aparato respiratorio se divide en

dos partes desde el punto de vista funcional

a) Sistema de conducción o vías

aéreas.

b) Sistema de intercambio o

superficie alveolar.

Vías

respiratorias o sistema respiratorio conductor

Vías aéreas altas: fosas nasales

y faringe.

Vías aéreas bajas: laringe,

tráquea y bronquios.

1.1

FOSAS NASALES

El aire debe recorrer un largo camino

por tu cuerpo para completar el proceso de la respiración. El primer tramo que

recorre está formado por las fosas nasales, esas dos cavidades alargadas que

observas ubicadas en medio de tu cara, con dos pares de aberturas, unas

anteriores y otras posteriores. Las primeras están situadas en la nariz, y se

mantienen en contacto con el exterior. Las segundas, llamadas coanas, comunican

con el interior.

Las paredes de las fosas nasales están

recubiertas por una mucosa, denominada pituitaria, que presenta tres

protuberancias, conocidas como cornetes. Cuando el aire pasa por este sector,

es entibiado por la gran superficie mucosa del tabique nasal y de los cornetes,

siguiendo su calentamiento durante el paso por las vías respiratorias hasta

llegar a los bronquios, con una temperatura adecuada que no produzca ningún

tipo de efecto nocivo.

1.2

FARINGE

Este tubo musculoso se encuentra ubicado

en el cuello y revestido de membrana mucosa; conecta la nariz y la boca con la

tráquea y el esófago. Por la faringe pasan tanto el aire como los alimentos,

por lo que forma parte tanto del aparato digestivo como del aparato

respiratorio.

A continuación de las fosas nasales

nos encontramos con la faringe, que tiene la característica de ser un segmento

común al sistema respiratorio y al sistema digestivo.

Se extiende desde la base del cráneo

hasta la sexta vértebra cervical. De 13 centímetros de largo, se divide en tres

partes: porción nasal o rinofaringe; porción bucal u orofaringe; y porción

laríngea o laringofaringe.

La rinofaringe o nasofaringe, se

encuentra detrás de la fosas nasales y por sobre el nivel del paladar

membranoso. Excepto este último, sus paredes no tienen movimiento, lo que

significa que su cavidad jamás podrá obstruirse. En esta región se acumula un

tejido linfático, muy desarrollado en los niños, llamado amígdalas

nasofaríngeas, que cuando sufren de hipertrofismo -crecen mucho- reciben el

nombre de adenoides.

Por su parte, la orofaringe se

encuentra limitada arriba por el paladar y abajo por el borde superior de la

epiglotis, que es un cartílago que cubre la abertura de la laringe cuando

comes, evitando así que el alimento entre en la tráquea. Contiene las amígdalas

palatinas, dos masas de tejido linfoide ubicadas en las paredes laterales de la

porción bucal de la faringe.

Las amígdalas son de tamaño variable,

y muchas veces son víctimas de inflamaciones, lo que conocemos como amigdalitis.

La laringofaringe es la parte inferior

de esta cadena, y se extiende desde el borde superior de la epiglotis hasta el

borde inferior del cartílago cricoide.

Como puedes ver, la faringe es solo un

lugar de paso, y tiene una estructura acorde a su función, ya que está

revestida por una capa mucosa que se encarga de atrapar las partículas de polvo

que llegan a este lugar, y que son expulsadas a través de la tos o, en el peor

de los casos, tragadas.

La etapa faríngea de la deglución es

un acto absolutamente reflejo e involuntario. Durante uno o dos segundos, la

respiración se inhibe o frena para dar paso a este proceso; sin embargo, al ser

una acción involuntaria, no alcanzas a darte cuenta de que por un momento has

dejado de respirar.

1.1

LA LARINGE

Su pared está formada por una serie de

cartílagos (tiroides, cricoides, aritenoides, cuneiformes, corniculados o de

Santorini y epiglotis), que se articulan entre sí y poseen distintas formas.

Todos se mueven gracias a la acción de músculos, cuyo interior está recubierto

por una mucosa.

La principal función de la laringe es

generar la voz. Además, deja pasar el aire hacia la tráquea y durante la

deglución le cierra el camino a cuerpos extraños.

Este órgano tiene tres partes:

- Supraglotis o vestíbulo: es el sector

donde está la epiglotis.

- Glotis o parte media: es el lugar

donde se encuentran los pliegues o cuerdas vocales, que son dos bandas de

tejido muscular compuestas por los llamados pliegues verdaderos y falsos. Los

pliegues verdaderos, que encierran la glotis (órgano de la fonación), son los

que producen el sonido de la voz cuando el aire que sale de los pulmones pasa a

las cuerdas vocales haciéndolas vibrar. Los pliegues falsos solo cierran la

entrada a la laringe.

- Infraglotis o parte inferior: está

ubicada entre los pliegues vocales y la tráquea.

1.2

LA TRÁQUEA

Es la vía aérea principal de los

pulmones y se divide en dos grandes ramas llamadas bronquios, que canalizan el

aire a uno de los dos pulmones.

Bajando por la laringe nos

encontramos con la tráquea, un tubo cartilaginoso y membranoso

que mide entre 10 y 11 centímetros con un diámetro igual al de tu dedo índice.

Sus paredes son bastante resistentes, gracias a los 20 anillos cartilaginosos

que posee. Aproximadamente la mitad de la tráquea se encuentra en

el cuello y la otra mitad en el tórax. A la altura

delesternón -ese hueso en forma de espada que tienes en la mitad de la

caja torácica- se divide en dos bronquios, uno derecho y otro izquierdo,

que se dirigen hacia los pulmones.

La tráquea está internamente

recubierta por una capa de mucosa, que es una continuación de la que se

halla en la laringe, y su superficie está revestida de una película

de moco, en el cual se adhieren las partículas de polvo que han logrado

atravesar las vías respiratorias superiores. Este moco no sólo retiene el

polvo, sino que además actúa como bactericida.

ÁRBOL

BRONQUIAL

A partir de la tráquea nacen los

bronquios. Estos se abren en dos ramas que penetran en cada uno de tus

pulmones, junto con vasos sanguíneos y nervios; son estas ramificaciones las

que reciben el nombre deárbol bronquial. Al entrar en los pulmones se producen

varias bifurcaciones a medida que los bronquios se hacen más estrechos. Estas

ramitas más delgadas del árbol, de sólo un milímetro de anchura, son lo

que conocemos como bronquiolos.

Los bronquios cumplen también una función motora. Cuando inspiras, el árbol bronquial se ensancha y alarga, lo que facilita la circulación del aire hacia los alvéolos. Además, también se preocupan de colaborar con la acción de los cilios que se encuentran en la mucosa para evitar que entren partículas extrañas a tus pulmones, todo esto mediante un movimiento de las paredes bronquiales.

Los bronquios cumplen también una función motora. Cuando inspiras, el árbol bronquial se ensancha y alarga, lo que facilita la circulación del aire hacia los alvéolos. Además, también se preocupan de colaborar con la acción de los cilios que se encuentran en la mucosa para evitar que entren partículas extrañas a tus pulmones, todo esto mediante un movimiento de las paredes bronquiales.

1.1

LOS PULMONES

Estos órganos son los

protagonistas del proceso de respiración. Se encuentran en la caja torácica, a

ambos lados del corazón, separados por el mediastino, nombre que recibe el

espacio entre cada uno de ellos.

El aire, luego de pasar por las fosas

nasales, circula por la faringe y llega a la tráquea, que se divide en dos

bronquios, cada uno de los cuales penetra en un pulmón. Los pulmones son los

órganos de la respiración donde se produce la hematosis, proceso durante el

cual los glóbulos rojos absorben oxígeno y se liberan del anhídrido carbónico.

Protegidos por las costillas, se encuentran en la caja torácica, a ambos lados

del corazón, separados por el mediastino, nombre que recibe el espacio entre

cada uno de ellos.

Parecidos a un par de esponjas, forman

uno de los órganos más grandes de tu cuerpo. Su función esencial, compartida

con el sistema circulatorio, es la distribución de oxígeno y el intercambio de

gases. Tienen la capacidad de aumentar de tamaño cada vez que inspiras y de

volver a su tamaño normal cuando el aire es expulsado.

¿Sabías que el pulmón derecho es más grande que el izquierdo? Esto, porque está dividido en tres lóbulos -superior, medio e inferior- y el izquierdo solamente en dos - superior e inferior. Cada uno de los lóbulos se divide en un gran número de lobulillos, en cada uno de los cuales irá a parar un bronquiolo, que a su vez se divide en unas cavidades llamadas vesículas pulmonares; estas forman otras cavidades llamadas alvéolos.

El pulmón está recubierto por una membrana serosa que presenta dos hojas, una que se adhiere a los pulmones, llamada pleura visceral, y otra que tapiza el interior de la cavidad torácica, denominada pleura parietal. Estas dos capas se encuentran en contacto, deslizándose una sobre otra cuando tus pulmones se dilatan o contraen. Entre ellas se encuentra la cavidad pleural, que se encarga de almacenar una pequeña cantidad de líquido, cumpliendo una función lubricadora. Pero la misión principal de la membrana pleural es evitar que tus pulmones rocen directamente con la pared interna de la cavidad torácica, manteniendo una presión negativa que impide el colapso de los pulmones.

¿Sabías que el pulmón derecho es más grande que el izquierdo? Esto, porque está dividido en tres lóbulos -superior, medio e inferior- y el izquierdo solamente en dos - superior e inferior. Cada uno de los lóbulos se divide en un gran número de lobulillos, en cada uno de los cuales irá a parar un bronquiolo, que a su vez se divide en unas cavidades llamadas vesículas pulmonares; estas forman otras cavidades llamadas alvéolos.

El pulmón está recubierto por una membrana serosa que presenta dos hojas, una que se adhiere a los pulmones, llamada pleura visceral, y otra que tapiza el interior de la cavidad torácica, denominada pleura parietal. Estas dos capas se encuentran en contacto, deslizándose una sobre otra cuando tus pulmones se dilatan o contraen. Entre ellas se encuentra la cavidad pleural, que se encarga de almacenar una pequeña cantidad de líquido, cumpliendo una función lubricadora. Pero la misión principal de la membrana pleural es evitar que tus pulmones rocen directamente con la pared interna de la cavidad torácica, manteniendo una presión negativa que impide el colapso de los pulmones.

En estas cavidades alargadas que están

en tu nariz es por donde se intercambian oxígeno y dióxido de carbono con el

medio aéreo

Pleura

Es una membrana serosa que tapiza los

pulmones doblada sobre sí misma. Dispone de dos hojas, la externa o parietal,

adherida a la cara interna de la pared costal; y la interna o visceral, que se

encuentra adherida firmemente a los pulmones. Entre ellas prácticamente no hay

separación, tan sólo un poco de líquido que las mantiene aún más adheridas

entre sí.

El espacio pleural (también denominado

intra o interpleural) separa ambas pleuras unas 5-10 μ y está relleno de unos

20 ml de líquido pleural, obtenidos por ultrafiltración del plasma, que se

están renovando continuamente. Este espacio intrapleural es virtual, pero

cuando entre las hojas aparece aire o líquido, se separan y puede apreciarse la

existencia individualizada de cada hoja. La pleura tiene dos funciones: a)

mantener en contacto el pulmón con la pared torácica, de forma que sus

movimientos vayan al unísono, y actuar como lubricante permitiendo que las

hojas resbalen entre sí y no haya mucha fricción en un órgano en continuo

movimiento. La presencia de esa pequeña cantidad de líquido favorece de forma

extraordinaria la adherencia. La presión en la cavidad pleural es negativa, y

puede mantenerse gracias a los capilares linfáticos que drenan el líquido y

generan con su aspiración una presión negativa. La entrada de aire a la cavidad

pleural elimina la presión negativa, provocando el colapso del pulmón y

limitando de forma importante la respiración.

Vascularización

e inervación de los pulmones

El aporte de sangre a los pulmones es

tan importante para la respiración como la entrada de aire al espacio alveolar.

La circulación pulmonar dispone de una extensa red de capilares (300 millones)

que rodean cada uno de los alvéolos. La superficie total de este lecho capilar

es de unos 70 m2, lo que permite una estrecha correlación entre las superficies

alveolares y endoteliales. De esta forma se garantiza una correcta difusión de

los gases respiratorios.

Hasta las vías respiratorias llegan

fibras procedente del sistema nervioso autónomo que inervan las fibras

musculares lisas de esta zona.

Funciones del

sistema de conducción

En las cavidades nasales la presencia

de los cornetes da lugar a un incremento de superficie recubierta por un

epitelio columnar ciliado y con gran cantidad de células mucosas. Además

también hay pelos o vibrisas y una densa red de capilares a nivel de la submucosa.

Estas características estructurales, permite que el aire al penetrar en las

fosas nasales, desarrolle, por lo tortuoso de su recorrido, un flujo turbulento

que golpea contra las paredes, permitiendo así las funciones siguientes:

·

Filtrado

del aire inspirado, eliminando las partículas en suspensión que tengan un

diámetro superior a las 4-6 micras.

·

Calentamiento

del aire, por contacto con el flujo sanguíneo, pudiendo elevarse la temperatura

del aire de 2 a 3ºC.

·

Humidificación

del aire, el recorrido por las vías aéreas altas produce una saturación de

vapor de agua (100%).

·

Protección,

ya que la presencia de terminaciones nerviosas sensoriales del nervio trigémino

detectan la presencia de irritantes y produce el reflejo del estornudo.

La faringe es un conducto que conecta

la cavidad nasal con la laringe, y también la cavidad oral con el esófago y la

cavidad nasal con el oído medio. La faringe es una encrucijada de paso tanto

para el aparato respiratorio como para el digestivo, durante la deglución el

alimento procedente de la cavidad bucal es desviado de la laringe por una

lengüeta cartilaginosa, la epiglotis. La laringe es una estructura

cartilaginosa tapizada también por una mucosa ciliada que ayuda a limpiar,

humidificar y calentar el aire. Por su estructura y posición protege de la

entrada de sólidos o líquidos al aparato respiratorio y en ella se realiza la

fonación o formación de sonidos.

La pared bronquiolar está formada por

un epitelio cúbico simple sin cilios en los bronquiolos terminales, fibras

musculares lisas y fibras elásticas. Las fibras musculares lisas están

inervadas por el parasimpático (vago) que produce broncoconstricción. Existen

terminaciones sensoriales que son estimuladas por la presencia de irritantes o

por estiramiento de las paredes bronquiolares. En el epitelio hay células

mucosas que, junto con las glándulas submucosas, producen un fluído mucoso que

ayuda en el proceso de la humidificación y limpieza del aire inspirado. Este

sistema se denomina sistema escalador muco-ciliar, ya que la cubierta de mucus

es arrastrada por los cilios de las células epiteliales empujándole hacia la

faringe a una velocidad media de 2 cm/min.

Barrera

hemato-gaseosa

La barrera entre el gas situado en el

interior del alvéolo y la sangre en la densa red capilar que tapiza los

alvéolos, barrera hemato-gaseosa o membrana alvéolo-capilar, es de

aproximadamente 0,5 μ.

Los elementos que conforman esta

barrera de separación son:

·

La

capa de agua que tapiza el alvéolo en su interior.

·

El

epitelio alveolar con su membrana basal.

·

El

líquido intersticial.

·

El

endotelio capilar con su membrana basal

El epitelio alveolar está formado por

células de dos tipos:

·

Células

alveolares o neumocitos Tipo I.

·

Células

alveolares o neumocitos Tipo II.

Las células alveolares Tipo I son las más

abundantes (95%) y son células epiteliales planas o escamosas; las de Tipo II

son células cúbicas más grandes, con microvellosidades en su superficie apical,

su metabolismo es mucho más activo, sintetizan surfactante que acumulan en

cuerpos lamelares y secretan a la capa líquida que baña los alvéolos. El

surfactante es una sustancia tensoactiva, mezcla de fosfolípidos,

principalmente dipalmitoilfosfatidilcolina (lecitina), proteínas e iones, que

reduce la tensión superficial entre aire respirado y sangre, disminuye el

trabajo respiratorio y proporciona estabilidad a los alvéolos impidiendo su

colapso. También se encuentran macrófagos alveolares que recorren la superficie

alveolar y fagocitan las partículas extrañas que alcanzan el epitelio alveolar,

constituyendo la última barrera defensiva.

1

INTERCAMBIO GASEOSO

El intercambio gaseoso se lleva a

cabo realmente a través de las paredes alveolares. El aire entra y sale de los

pulmones como resultado de cambios en la presión pulmonar que, a su vez,

resultan de cambios en el tamaño de la cavidad torácica.

a) el

aire entra a través de la nariz o de la boca y pasa a la faringe, entra en la

laringe y sigue hacia abajo por la tráquea, bronquios y bronquiolos hasta los

alvéolos

b) de los

pulmones. Los alvéolos, de los que hay aproximadamente 300 millones en un par

de pulmones, son los sitios de intercambio gaseoso.

c) El

oxígeno y el dióxido de carbono difunden a través de la pared de los alvéolos y

de los capilares sanguíneos.

Desde

las cavidades nasales, el aire pasa a la faringe y desde allí a la laringe que

contiene las cuerdas vocales y está situada en la parte superior y anterior del

cuello. El aire que pasa a través de las cuerdas vocales al espirar las hace

vibrar y esto causa los sonidos del habla.

Desde la

laringe, el aire inspirado pasa a través de la tráquea, un tubo membranoso

largo también revestido de células epiteliales ciliadas.

La

tráquea desemboca en los bronquios, que se subdividen en pasajes aéreos cada

vez más pequeños llamados bronquiolos.

Los bronquios

y los bronquiolos están rodeados por capas delgadas de músculo liso. La

contracción y relajación de este músculo, que se halla bajo control del sistema

nervioso autónomo ajustan el flujo de aire según las demandas metabólicas.

Los

cilios de la tráquea, bronquios y bronquiolos baten continuamente, empujando el

moco y las partículas extrañas embebidas en él hacia la faringe, desde donde

generalmente son tragados.

El

intercambio real de gases ocurre por difusión -como consecuencia de diferentes

presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono- en pequeños sacos aéreos,

los alvéolos, rodeados por capilares. El endotelio de los capilares y las

células epiteliales planas de los alvéolos constituyen la barrera de difusión

entre el aire de un alvéolo y la sangre de sus capilares.

1.1

EL INTERCAMBIO DE LOS GASES POR DIFUSIÓN

dióxido

de carbono en el alvéolo y el capilar alveolar. Las cifras indican las

presiones medidas en milímetros de mercurio.

Los

pulmones están cubiertos por una membrana delgada conocida como pleura, que

también reviste la cavidad torácica. La pleura secreta una pequeña cantidad de

fluido que lubrica las superficies, de modo que éstas resbalan unas sobre otras

cuando los pulmones se expanden y se contraen.

1.1

MECANISMO DE LA RESPIRACIÓN

Los

cambios en el volumen de la cavidad torácica son los responsables de la

variación en la presión de los pulmones.

Inhalamos

contrayendo el diafragma en forma de cúpula, que aplana y alarga la cavidad

torácica, y contrayendo los músculos intercostales, que empujan la caja

torácica hacia arriba y hacia afuera. Estos movimientos agrandan la cavidad

torácica; dentro de ella disminuye la presión y el aire entra a los pulmones.

El aire es forzado a salir de los pulmones cuando los músculos se relajan y el

sistema vuelva a su equilibrio, reduciéndose el volumen de la cavidad torácica.

El

sentido del flujo aéreo en las vías respiratorias depende de la diferencia de

presión entre el alvéolo y la atmósfera. Cuando la presión alveolar es mayor

que la presión atmosférica, el aire sale y se produce la espiración. Cuando la

presión alveolar es menor que la atmosférica, el aire fluye hacia adentro y

ocurre la inspiración. Este proceso cíclico, que es la base de la ventilación,

se halla bajo control del sistema nervioso autónomo.

1.2

TRANSPORTE E INTERCAMBIO DE GASES

El

oxígeno es relativamente insoluble en el plasma sanguíneo. En animales que no

dependen de su sangre para transportar oxígeno a cada célula, ya que poseen un

sistema respiratorio traqueolar, esta baja solubilidad tiene pocas

consecuencias. En otros animales, sería una limitación grave si no fuese por la

presencia de proteínas especiales transportadoras de oxígeno -los pigmentos

respiratorios-, que elevan la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre.

En los

vertebrados, y en muchos invertebrados el pigmento respiratorio es la

hemoglobina, que está empaquetada dentro de los glóbulos rojos. En los moluscos

y los artrópodos, la hemocianina, que contiene cobre en lugar de hierro, es el

pigmento respiratorio más común. Se conocen otros pigmentos respiratorios;

todos son una combinación de una unidad que contiene un ion metálico y una

proteína.

La hemoglobina

tiene cuatro subunidades, cada una de las cuales puede combinarse con una

molécula de oxígeno. La adición de cada molécula de oxígeno incrementa la

afinidad de la molécula por la siguiente molécula de oxígeno. Recíprocamente,

la pérdida de cada molécula de oxígeno facilita la pérdida de la molécula

siguiente.

1.3

LA CURVA DE ASOCIACIÓN-DISOCIACIÓN OXÍGENO-HEMOGLOBINA

Esta

curva representa valores de porcentaje de saturación para la hemoglobina humana

de un adulto normal a distintas presiones parciales de oxígeno, a 38° C y a pH

normal. Cuando la presión parcial de oxígeno se eleva, la hemoglobina incorpora

oxígeno. Cuando la presión de oxígeno alcanza 100 mm Hg, que es la presión

presente habitualmente en el pulmón humano, la hemoglobina se satura casi completamente

con oxígeno. Cuando la PO2 cae, el oxígeno se disocia de la hemoglobina. Por lo

tanto, cuando la sangre portadora de oxígeno alcanza los capilares, donde la

presión es sólo de 40 mm Hg o menos, libera parte de su oxígeno

(aproximadamente un 30 %) en los tejidos.

El

dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno en la sangre y viaja, en

parte, disuelto en el plasma; en parte, unido a los grupos amino de las

moléculas de hemoglobina y, en mayor proporción, como ion bicarbonato (HCO3).

Una vez que se ha liberado en el plasma, el dióxido de carbono difunde a los

alvéolos y fluye del pulmón con el aire exhalado.

La mioglobina es un pigmento

respiratorio que se encuentra en el músculo esquelético. Estructuralmente, se

asemeja a una sola subunidad de la molécula de hemoglobina. La afinidad de la

mioglobina por el oxígeno es mayor que la de la hemoglobina, y por eso toma

oxígeno de la hemoglobina. Sin embargo, durante un ejercicio intenso, cuando

las células musculares utilizan el oxígeno rápidamente y la presión parcial de

oxígeno en las células del músculo cae a cero, la mioglobina libera su oxígeno.

De esta forma, la mioglobina suministra una reserva adicional de oxígeno a los

músculos activos.

El O2 contenido en los

alvéolos (aire alveolar) pasa de éstos a la sangre y de ésta a las células. En

realidad, el intercambio de gases se realiza a dos niveles: primeramente, como

acabamos de mencionar, a nivel alveolar, lo que constituye la respiración

externa; posteriormente, a nivel celular, entre sangre, líquido, intersticial y

célula. Este intercambio es la respiración interna o tisular.

Para comprender el intercambio gaseoso,

tanto a nivel alveolar como tisular, es menester referirse a la composición del

aire ambiental, a la presión parcial de sus componentes en los alvéolos, en la

sangre y en el espacio intersticial que separa los alvéolos de los vasos

sanguíneos pulmonares. La composición del aire que queda en el espacio muerto

anatómico al final de la inspiración, es obviamente la misma que la del aire ambiental.

Su contenido en CO2 es mínimo y, por lo tanto, sin importancia.

El CO2 del aire espirado proviene, por consiguiente, de los

alvéolos, que lo han recibido a su vez de la sangre. La concentración del CO2 del

aire alveolar es, por el contrario, relativamente alta, alrededor de 6%. E1

aire espirado contiene, sin embargo, sólo 4% de CO2, debido a que es

una mezcla del aire atmosférico con el aire alveolar, que ocupa el espacio

muerto anatómico«. Esto permite calcular el volumen de este espacio muerto, a

base del siguiente razonamiento: la concentración de CO2 en el

aire espirado es de 4% y la del aire alveolar de 6%. Esto indica que una

tercera parte del CO2 alveolar se ha diluido en el aire del

espacio muerto anatómico cuyo volumen debe ser, entonces, alrededor de 150 ml.

La ventilación pulmonar aumenta paralelamente con la frecuencia respiratoria

sólo hasta cierto límite.

Con la primera inspiración después del

parto, el aire penetra del espacio muerto anatómico a los alvéolos,

expandiéndolos por primera vez y se convierte en aire alveolar. El volumen de

aire alveolar que se expulsa durante la espiración, se mezcla con el aire del

espacio muerto y constituye el aire espirado. La cantidad de

aire atmosférico que llega a penetrar a los alvéolos por cada inspiración

es, por consiguiente, bastante pequeña (350 ml) en comparación con la cantidad

total de aire alveolar al final de una espiración tranquila. La ventilación

alveolar utiliza, por lo tanto, sólo parcialmente los gases del aire ambiental.

Este hecho explica la composición diferente del aire ambiental y alveolar.

El O2 pasa de los

alvéolos a los capilares pulmonares y simultáneamente el CO2 de

éstos a los alvéolos. Durante este intercambio la concentración del O2 del aire

alveolar disminuye y se eleva la del CO2, para retornar a sus

niveles primitivos en la próxima inspiración. Gracias a la ventilación

pulmonar, la composición del aire alveolar se mantiene prácticamente constante.

Los aires inspirado, espirado y

alveolar tienen la siguiente composición:

El aire alveolar es

una mezcla de gases, en que cada uno de los componentes ejerce separadamente su

presión parcial. La suma de las presiones parciales es igual a la presión total

del aire alveolar. Existe, además, entre las presiones parciales de los gases

del aire inspirado y del aire alveolar otra diferencia que se debe a la

saturación del aire alveolar con vapor de agua. La presión parcial del vapor de

agua, a una temperatura de 38º C y a nivel del mar (presión atmosférica igual

a 760 mm de Hg), es alrededor de 47 mm de Hg. Por consiguiente, la presión

conjunta del O2, CO2 y N2 en el aire

alveolar y en el espirado, es inferior en aproximadamente 47 mm de Hg a la que

tienen en el aire inspirado (atmosférico). La saturación con vapor de agua disminuye

también en forma proporcional las respectivas presiones parciales.

Conociendo la

composición porcentual de una mezcla de gases y la presión total de la misma,

es fácil calcular la presión parcial que corresponde a cada uno de dichos

gases. Aplicando lo anterior a los gases respiratorios, tenemos que a nivel del

mar la presión total del aire alveolar será de 713 mm de Hg. De ésta, 47 mm de

Hg corresponde a la presión de vapor de agua así que la presión total del resto

de los gases tendrá sólo un valor de 713 mm de Hg. De esta presión corresponde

un 14% (100 mm de Hg) al O2, un 5.6% (40 mm de Hg) al CO2 y

el restante 80.4% (573 mm de Hg) al N2.

Expresado en otra

forma:

2

PRESIONES RESPIRATORIAS

Por convenio en el aparato

respiratorio las presiones se miden tomando como referencia la presión

atmosférica. Una presión será negativa cuando sea menor de 760 mmHg y positiva

si es mayor. Durante la inhalación normal la presión dentro de los pulmones

presión intralveolar, es cerca de -2 cm de agua.

La presión, generada por la

fuerza de contracción de los músculos inspiratorios tiene que compensar:

La

fuerza de retroceso elástica del pulmón

La disposición de los

alveolos y la presencia de elastina en su estructura les confieren propiedades

semejantes a las de un resorte regido por la ley de Hooke:

Para mantener un elemento

elástico como el alveolo con un determinado volumen se requiere una presión que

compense la fuerza elástica. Esto se estudia representando la relación entre

presión y volumen.

La tensión superficial de la interface aire

liquido

En 1929 von Neergaard

descubrió que si se inflaba un pulmón con líquido la presión que se necesitaba

era mucho menor que cuando se utilizaba aire. Dedujo que esto se debía a que el

líquido suprimía la interface aire líquido y eliminaba la fuerza de tensión

superficial. Cuando el alvéolo se expande con aire se genera una fuerza de

tensión superficial que se opone al desplazamiento y que debe ser compensada

por la presión de acuerdo con la ley de Laplace.

Sin embargo el pulmón tiene

un comportamiento peculiar. En primer lugar la fuerza de tensión superficial es

menor que la que se desarrolla en una interface aire plasma. Esto se explica

por la existencia, en los alvéolos, de unas células, los neumocitos tipo II,

que secretan un agente tensioactivo el surfactante que modifica la tensión

interfacial: a mayor concentración de surfactante, menor es la tensión

superficial. En segundo lugar de la ley de Laplace se deduce que si la tensión

superficial es constante, la presión de equilibrio tiene que ser mayor en los

alvéolos pequeños que en los grandes. Como los alvéolos están intercomunicados,

los más pequeños se vaciarían en los mayores y un sistema con alvéolos de

distinto tamaño sería inestable.

Esto no sucede en la

realidad y se debe justamente a la presencia del surfactante alveolar. La masa

o cantidad de surfactante permanece constante en el alvéolo, mas no su

proporción por unidad de superficie alveolar; es decir, su concentración

superficial cambia con el volumen. Al expandirse el alvéolo durante una

inspiración su área se incrementa, pero al permanecer constante la masa del

surfactante, la concentración superficial o cantidad del mismo por unidad de

área alveolar se vuelve más pequeña; como resultado, incrementa la tensión

superficial. Lo contrario ocurre cuando el alvéolo se contrae: disminuye su

área y aumenta la concentración superficial de surfactante, con lo cual se

reduce la tensión superficial.

En particular en los

alveolos pequeños la tensión superficial puede ser hasta diez veces menor que

en los mayores. De esta manera, al cambiar el numerador y el denominador en la

relación de Laplace se explica que puedan coexistir alvéolos de distinto tamaño

con la misma presión intraalveolar. Este mismo fenómeno también coopera en la

histéresis que presenta el pulmón, al existir una diferencia entre la

distensibilidad pulmonar durante la inflación y deflación ya

que la histéresis es mucho menor cuando el pulmón se rellena con líquido en

lugar de con aire.

La fuerza elástica y la

tensión superficial se analizan, en las pruebas funcionales respiratorias,

mediante la adaptabilidad pulmonar (llamada también distensibilidad o

comparanza) que es el cambio de volumen que produce un cambio de una unidad de

presión y cuyo valor normal es de unos 0,2 litros de aire por cada cm de agua

de presión.

LA RESISTENCIA AL FLUJO

Durante el movimiento

pulmonar (condiciones dinámicas) la presión debe compensar también la

resistencia al flujo. En gran parte de las vías aéreas el flujo se puede

considerar laminar y viene regido por la ley de Poiseuille:

Es el factor más

importante, porque es el que puede cambiar en el organismo y porque interviene

en su cuarta potencia el calibre de los bronquios, de ahí los efectos

dramáticos que puede ca usar la bronquioconstricción. En las grandes vías

respiratorias como la tráquea y los grandes bronquios el flujo puede ser

turbulento y entonces la presión se relaciona con el flujo y con el cuadrado

del flujo y la resistencia depende de la densidad más que de la viscosidad.

Esto es importante cuando se respira aire a presión (como en el buceo) ya que,

en los gases, la densidad es proporcional a la presión. En las pruebas

funcionales respiratorias la resistencia de las vías aéreas se estudia mediante

las curvas de flujo-volumen.

2.1

VOLÚMENES Y CAPACIDADES

PULMONARES ESTÁTICOS

Los volúmenes pulmonares

estáticos son un reflejo de las propiedades elásticas de los pulmones y de la

caja torácica. La capacidad vital (VC = Vital Capacity, ó "VC lenta")

es la combinación del volumen tidal o de corriente, del volumen de reserva

inspiratoria y del volumen de reserva espiratoria. Representa el volumen total

de aire que se puede inspirar después de una máxima expiracion.2 Dado que la VC

disminuye a medida que las enfermedades restrictivas empeoran, ésta junto con

la capacidad de transferencia de pueden ser utilizados como parámetros básicos

al efectuar un seguimiento de la evolución de una enfermedad pulmonar

restrictiva y por tanto de su respuesta al tratamiento.

La capacidad vital forzada

(FVC = Torced Vital Capacity), es una maniobra parecida a la anterior a

excepción de que se requiere de una espiración forzada (rápida) máxima, por lo

general se mide junto a los flujos espiratorios máximos en la espirómetro

simple.

La VC (lenta) puede ser

considerablemente mayor que la FVC en pacientes con obstrucción de la vía

aérea. Durante la maniobra de FVC, las vías aéreas terminales pueden cerrarse

de forma prematura (es decir, antes de que se alcance el volumen residual

verdadero), atrapando gas en sus porciones distales y evitando que éste sea

medido por el espirómetro.

La capacidad pulmonar total

(TLC = Total Lung Capacity) es el volumen de aire que permanece dentro de los

pulmones al final de una inspiración máxima

La capacidad residual funcional

(FRC = Functional Residual Capacity) es el volumen de aire contenido en los

pulmones al final de una espiración normal, cuando todos los músculos

respiratorios están relajados. Fisiológicamente, es el volumen pulmonar de

mayor importancia, dada su proximidad al rango normal del volumen corriente. Al

nivel de la FRC, las fuerzas de retracción elástica de la pared torácica, que

tienden a aumentar el volumen pulmonar, se hallan en equilibrio con las del

parénquima pulmonar, que tienden a reducirla.

En condiciones normales,

estas fuerzas son iguales y de sentido opuesto, aproximadamente el 40% de la

TLC. Los cambios de estas propiedades elásticas modifican la FRC. La pérdida de

retracción elástica del pulmón en el enfisema aumenta el

valor de la FRC. Por el contrario, el aumento de la rigidez pulmonar que se

asocia al edema pulmonar, la fibrosis intersticial, y otras enfermedades

restrictivas provoca disminución de la FRC. La cifoscoliosis disminuye la FRC y

otros volúmenes pulmonares, debido a que la pared torácica rígida y no

distensible restringe la expansión pulmonar. La diferencia entre la TLC y la

FRC es la capacidad inspiratoria.

2.2

VOLÚMENES PULMONARES Y FLUJOS

AÉREOS DINÁMICOS

Los volúmenes pulmonares

dinámicos reflejan el estado de las vías aéreas. El espirograma proporciona una

gráfica de volumen contra tiempo, obtenida en un espirómetro de campana o

electrónico, mientras el enfermo realiza una maniobra de FVC. El VEF1 (o FEV1

por sus siglas en inglés Forced Expiratory Volume in the first second) es el

volumen de aire eliminado durante el primer segundo de espiración forzada,

después de una inspiración máxima; en condiciones normales, su valor es mayor

al 75 % de la VC, por lo que a menudo se expresa en forma de porcentaje de la

capacidad vital forzada (FEV1% FVC).

El índice de Tiffenau es la

relación entre la FEV1 y la CV:

·

en

individuos normales, suele oscilar

alrededor del 80%;

·

en

pacientes con enfermedades obstructivas (como asma, EPOC o enfisema), suele

representar el 30-40%, dado que la FEV1 disminuye mucho más que la FVC;

·

en

pacientes con enfermedades restrictivas, suele obtenerse un valor normal (como

en la enfermedad de Duchenne) o mayor (como en la fibrosis pulmonar), porque la

FEV1 y la FVC disminuyen de forma paralela.

El flujo espiratorio forzado

medio (FEF25-75 %) durante la fase media (del 25% al 75 %) de la maniobra de

FVC es la pendiente de la línea que corta el trazado espirográfico al 25% y al

75 % de la VC. El FEF25-75 % depende menos del esfuerzo realizado que el FEV1

y, por lo tanto, constituye un indicador más precoz de obstrucción de las vías

aéreas.

En una curva de flujo

volumen normal, la porción inspiratoria de la curva es simétrica y convexa. La

porción respiratoria es lineal. Los flujos se miden a menudo en el punto medio

de la VC. El MIF50% es > MEF50% VC debido a la compresión dinámica de las

vías aéreas.

En ocasiones se utiliza el

flujo respiratorio máximo para estimar el grado de obstrucción de la vía aérea,

pero depende mucho del esfuerzo realizado por el paciente. Los flujos

espiratorios medidos por encima del 50% de la VC, es decir, cercanos al RV son

indicadores sensibles del estado de las vías aéreas del pequeño calibre.

En una enfermedad

restrictiva, por ejemplo sarcoidosis ó cifoscoliosis. La curva es más estrecha

a causa de la reducción de los volúmenes pulmonares

Durante una maniobra de

espiración forzada, la presión intratorácica positiva determina que las vías

aéreas se vayan estrechando de modo progresivo. Esta compresión dinámica de las

vías aéreas limita las velocidades máximas de flujo respiratorio que pueden

alcanzarse. Durante la maniobra de inspiración se produce el efecto opuesto, ya

que la presión intratorácica negativa tiende a mantener al máximo el calibre de

las vías aéreas. Debido a estas variaciones de diámetro de las vías aéreas, en

la mayor parte del ciclo respiratorio las velocidades de flujo aéreo son mucho

mayores durante la inspiración que durante la espiración. La ventilación

voluntaria máxima (MVV = Máxima Voluntaria Ventilación) se calcula indicando al

enfermo que respire durante 15 segundos a volumen y frecuencia respiratoria

máximos (la cantidad de aire espirado se expresa en lt/min.). En general, el

valor de la MVV es paralelo al del FEV1, y puede aplicarse una fórmula simple

para comprobar la uniformidad interna de la prueba y valorar el grado de

cooperación de enfermo. Es posible predecir la MVV a partir

del espirograma, multiplicando el FEV1 (en lt) x 35 o 40, según los autores.

Esta fórmula sirve tanto para los individuos sanos como para los enfermos con

trastornos respiratorios obstructivos y restrictivos.

Si se observa una MVV muy

baja en un usuario que parece cooperar de forma activa, hay que pensar en una

debilidad neuromuscular. Exceptuando los casos de enfermedad neuromuscular muy

avanzada, la mayoría de los usuarios son capaces de efectuar un esfuerzo

respiratorio aislado como un FVC. La MVV requiere un esfuerzo mucho mayor, y su

alteración demuestra la existencia de músculos respiratorios débiles y

fatigables. La MVV disminuye progresivamente cuando existe un aumento de la

debilidad de los músculos respiratorios; junto con las presiones inspiratoria y

espiratoria máximas, la MVV es en ocasiones, la única prueba funcional

respiratoria anómala en ciertos individuos con una enfermedad neuromuscular

relativamente grave.

La MVV es importante

también en la valoración del riesgo quirúrgico, pues refleja la gravedad de la

obstrucción de las vías aéreas y también las reservas respiratorias, la fuerza

muscular y el grado de motivación del usuario. Volúmenes pulmonares, valor de

volúmenes, capacidad total, capacidad residual funcional, capacidad reserva

respiratoria.

3

COLAPSO PULMONAR

El colapso pulmonar ocurre

cuando el aire escapa del pulmón. El aire luego llena el espacio por fuera del

pulmón, entre éste y la pared torácica. Esta acumulación de aire ejerce presión

sobre el pulmón, así que éste no se puede expandir tanto como lo hace

normalmente cuando usted inspira.

El término médico para esta

afección es neumotórax.

Causas

El colapso pulmonar puede

ser causado por una lesión al pulmón. Las lesiones pueden abarcar herida por

arma de fuego o cuchillo en el tórax, fractura de una costilla o ciertos

procedimientos médicos.

En algunos casos, un

colapso pulmonar es causado por ampollas de aire (vesículas) que se rompen,

enviando aire hacia el espacio que rodea el pulmón. Esto puede resultar de los

cambios de presión del aire como sucede al bucear o viajar a grandes alturas.

Las personas altas y

delgadas y los fumadores tienen mayor probabilidad de sufrir un colapso

pulmonar.

Las neumopatías también

pueden incrementar la posibilidad de sufrir un colapso pulmonar y son, entre

otras:

·

Asma

·

EPOC

·

Fibrosis

quística

·

Tuberculosis

·

Tos

ferina

En algunos casos, un

colapso pulmonar ocurre sin ninguna causa. Esto se denomina neumotórax

espontáneo o atelectasia pulmonar.

La ventilación mecánica es

una estrategia terapéutica que consiste en remplazar o asistir mecánicamente la

ventilación pulmonar espontánea cuando ésta es inexistente o ineficaz para la

vida. Para llevar a cabo la ventilación mecánica se puede recurrir o bien a una

máquina (ventilador mecánico) o bien a una persona bombeando el aire

manualmente mediante la compresión de una bolsa o fuelle de aire.

Se llama ventilación

pulmonar al intercambio de gases entre los pulmones y la atmósfera. Tiene como

fin permitir la oxigenación de la sangre (captación de oxígeno) y la

eliminación de dióxido de carbono.

En la ventilación

espontánea, durante la inspiración, un individuo genera presiones

intratorácicas negativas al aumentar el volumen torácico gracias a la

musculatura respiratoria (principalmente el diafragma). La presión en el

interior del tórax se hace menor que la atmosférica, generando así un gradiente

de presiones que provoca la entrada de aire a los pulmones para equilibrar esa

diferencia. La espiración (salida de aire) normalmente es un proceso pasivo.

Durante la ventilación

espontánea se introduce y expulsa un volumen regular de aire llamado volumen

tidal, de aproximadamente ½ litro, a una frecuencia respiratoria determinada

(12 – 20 respiraciones por minuto).

3.1

MECANISMOS

QUE CAUSAN UN COLAPSO PULMONAR

Son dos

mecanismos

•

La presión

intrapleural negativa ayuda a mantener los pulmones distendidos.

•

La sustancia tensioactiva o surfactante disminuye la

tensión superficial de los liquídos que rodean a los alvéolos. La sustancia

tensioactiva es una mezcla bifásica de proteínas fosfolípidos e iones ;

«dipalmitoil- lecitina» (apoproteiina surfactante e iones de calcio). Previene

el edema pulmonar, es producido por el epitelio alveolar las células tipo II.

3.2

MECANISMOS QUE LLEVAN A UN

COPALSO PULMONAR

Depende de dos

factores

•

Las fibras elásticas del

parénquima pulmonar.

•

La tensión superficial de

los líquidos que recubren a los alvéolos.

dióxido

de carbono en el alvéolo y el capilar alveolar. Las cifras indican las

presiones medidas en milímetros de mercurio.

Los

pulmones están cubiertos por una membrana delgada conocida como pleura, que

también reviste la cavidad torácica. La pleura secreta una pequeña cantidad de

fluido que lubrica las superficies, de modo que éstas resbalan unas sobre otras

cuando los pulmones se expanden y se contraen.

1.1

MECANISMO DE LA RESPIRACIÓN

Los

cambios en el volumen de la cavidad torácica son los responsables de la

variación en la presión de los pulmones.

Inhalamos

contrayendo el diafragma en forma de cúpula, que aplana y alarga la cavidad

torácica, y contrayendo los músculos intercostales, que empujan la caja

torácica hacia arriba y hacia afuera. Estos movimientos agrandan la cavidad

torácica; dentro de ella disminuye la presión y el aire entra a los pulmones.

El aire es forzado a salir de los pulmones cuando los músculos se relajan y el

sistema vuelva a su equilibrio, reduciéndose el volumen de la cavidad torácica.

El

sentido del flujo aéreo en las vías respiratorias depende de la diferencia de

presión entre el alvéolo y la atmósfera. Cuando la presión alveolar es mayor

que la presión atmosférica, el aire sale y se produce la espiración. Cuando la

presión alveolar es menor que la atmosférica, el aire fluye hacia adentro y

ocurre la inspiración. Este proceso cíclico, que es la base de la ventilación,

se halla bajo control del sistema nervioso autónomo.

1.2

TRANSPORTE E INTERCAMBIO DE GASES

El

oxígeno es relativamente insoluble en el plasma sanguíneo. En animales que no

dependen de su sangre para transportar oxígeno a cada célula, ya que poseen un

sistema respiratorio traqueolar, esta baja solubilidad tiene pocas

consecuencias. En otros animales, sería una limitación grave si no fuese por la

presencia de proteínas especiales transportadoras de oxígeno -los pigmentos

respiratorios-, que elevan la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre.

En los

vertebrados, y en muchos invertebrados el pigmento respiratorio es la

hemoglobina, que está empaquetada dentro de los glóbulos rojos. En los moluscos

y los artrópodos, la hemocianina, que contiene cobre en lugar de hierro, es el

pigmento respiratorio más común. Se conocen otros pigmentos respiratorios;

todos son una combinación de una unidad que contiene un ion metálico y una

proteína.

La hemoglobina

tiene cuatro subunidades, cada una de las cuales puede combinarse con una

molécula de oxígeno. La adición de cada molécula de oxígeno incrementa la

afinidad de la molécula por la siguiente molécula de oxígeno. Recíprocamente,

la pérdida de cada molécula de oxígeno facilita la pérdida de la molécula

siguiente.

1.3

LA CURVA DE ASOCIACIÓN-DISOCIACIÓN OXÍGENO-HEMOGLOBINA

Esta

curva representa valores de porcentaje de saturación para la hemoglobina humana

de un adulto normal a distintas presiones parciales de oxígeno, a 38° C y a pH

normal. Cuando la presión parcial de oxígeno se eleva, la hemoglobina incorpora

oxígeno. Cuando la presión de oxígeno alcanza 100 mm Hg, que es la presión

presente habitualmente en el pulmón humano, la hemoglobina se satura casi completamente

con oxígeno. Cuando la PO2 cae, el oxígeno se disocia de la hemoglobina. Por lo

tanto, cuando la sangre portadora de oxígeno alcanza los capilares, donde la

presión es sólo de 40 mm Hg o menos, libera parte de su oxígeno

(aproximadamente un 30 %) en los tejidos.

El

dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno en la sangre y viaja, en

parte, disuelto en el plasma; en parte, unido a los grupos amino de las

moléculas de hemoglobina y, en mayor proporción, como ion bicarbonato (HCO3).

Una vez que se ha liberado en el plasma, el dióxido de carbono difunde a los

alvéolos y fluye del pulmón con el aire exhalado.

La mioglobina es un pigmento

respiratorio que se encuentra en el músculo esquelético. Estructuralmente, se

asemeja a una sola subunidad de la molécula de hemoglobina. La afinidad de la

mioglobina por el oxígeno es mayor que la de la hemoglobina, y por eso toma

oxígeno de la hemoglobina. Sin embargo, durante un ejercicio intenso, cuando

las células musculares utilizan el oxígeno rápidamente y la presión parcial de

oxígeno en las células del músculo cae a cero, la mioglobina libera su oxígeno.

De esta forma, la mioglobina suministra una reserva adicional de oxígeno a los

músculos activos.

El O2 contenido en los

alvéolos (aire alveolar) pasa de éstos a la sangre y de ésta a las células. En

realidad, el intercambio de gases se realiza a dos niveles: primeramente, como

acabamos de mencionar, a nivel alveolar, lo que constituye la respiración

externa; posteriormente, a nivel celular, entre sangre, líquido, intersticial y

célula. Este intercambio es la respiración interna o tisular.

Para comprender el intercambio gaseoso,

tanto a nivel alveolar como tisular, es menester referirse a la composición del

aire ambiental, a la presión parcial de sus componentes en los alvéolos, en la

sangre y en el espacio intersticial que separa los alvéolos de los vasos

sanguíneos pulmonares. La composición del aire que queda en el espacio muerto

anatómico al final de la inspiración, es obviamente la misma que la del aire ambiental.

Su contenido en CO2 es mínimo y, por lo tanto, sin importancia.

El CO2 del aire espirado proviene, por consiguiente, de los

alvéolos, que lo han recibido a su vez de la sangre. La concentración del CO2 del

aire alveolar es, por el contrario, relativamente alta, alrededor de 6%. E1

aire espirado contiene, sin embargo, sólo 4% de CO2, debido a que es

una mezcla del aire atmosférico con el aire alveolar, que ocupa el espacio

muerto anatómico«. Esto permite calcular el volumen de este espacio muerto, a

base del siguiente razonamiento: la concentración de CO2 en el

aire espirado es de 4% y la del aire alveolar de 6%. Esto indica que una

tercera parte del CO2 alveolar se ha diluido en el aire del

espacio muerto anatómico cuyo volumen debe ser, entonces, alrededor de 150 ml.

La ventilación pulmonar aumenta paralelamente con la frecuencia respiratoria

sólo hasta cierto límite.

Con la primera inspiración después del

parto, el aire penetra del espacio muerto anatómico a los alvéolos,

expandiéndolos por primera vez y se convierte en aire alveolar. El volumen de

aire alveolar que se expulsa durante la espiración, se mezcla con el aire del

espacio muerto y constituye el aire espirado. La cantidad de

aire atmosférico que llega a penetrar a los alvéolos por cada inspiración

es, por consiguiente, bastante pequeña (350 ml) en comparación con la cantidad

total de aire alveolar al final de una espiración tranquila. La ventilación

alveolar utiliza, por lo tanto, sólo parcialmente los gases del aire ambiental.

Este hecho explica la composición diferente del aire ambiental y alveolar.

El O2 pasa de los

alvéolos a los capilares pulmonares y simultáneamente el CO2 de

éstos a los alvéolos. Durante este intercambio la concentración del O2 del aire

alveolar disminuye y se eleva la del CO2, para retornar a sus

niveles primitivos en la próxima inspiración. Gracias a la ventilación

pulmonar, la composición del aire alveolar se mantiene prácticamente constante.

Los aires inspirado, espirado y

alveolar tienen la siguiente composición:

El aire alveolar es

una mezcla de gases, en que cada uno de los componentes ejerce separadamente su

presión parcial. La suma de las presiones parciales es igual a la presión total

del aire alveolar. Existe, además, entre las presiones parciales de los gases

del aire inspirado y del aire alveolar otra diferencia que se debe a la

saturación del aire alveolar con vapor de agua. La presión parcial del vapor de

agua, a una temperatura de 38º C y a nivel del mar (presión atmosférica igual

a 760 mm de Hg), es alrededor de 47 mm de Hg. Por consiguiente, la presión

conjunta del O2, CO2 y N2 en el aire

alveolar y en el espirado, es inferior en aproximadamente 47 mm de Hg a la que

tienen en el aire inspirado (atmosférico). La saturación con vapor de agua disminuye

también en forma proporcional las respectivas presiones parciales.

Conociendo la

composición porcentual de una mezcla de gases y la presión total de la misma,

es fácil calcular la presión parcial que corresponde a cada uno de dichos

gases. Aplicando lo anterior a los gases respiratorios, tenemos que a nivel del

mar la presión total del aire alveolar será de 713 mm de Hg. De ésta, 47 mm de

Hg corresponde a la presión de vapor de agua así que la presión total del resto

de los gases tendrá sólo un valor de 713 mm de Hg. De esta presión corresponde

un 14% (100 mm de Hg) al O2, un 5.6% (40 mm de Hg) al CO2 y

el restante 80.4% (573 mm de Hg) al N2.

Expresado en otra

forma:

2

PRESIONES RESPIRATORIAS

Por convenio en el aparato

respiratorio las presiones se miden tomando como referencia la presión

atmosférica. Una presión será negativa cuando sea menor de 760 mmHg y positiva

si es mayor. Durante la inhalación normal la presión dentro de los pulmones

presión intralveolar, es cerca de -2 cm de agua.

La presión, generada por la

fuerza de contracción de los músculos inspiratorios tiene que compensar:

La

fuerza de retroceso elástica del pulmón

La disposición de los

alveolos y la presencia de elastina en su estructura les confieren propiedades

semejantes a las de un resorte regido por la ley de Hooke:

Para mantener un elemento

elástico como el alveolo con un determinado volumen se requiere una presión que

compense la fuerza elástica. Esto se estudia representando la relación entre

presión y volumen.

La tensión superficial de la interface aire

liquido

En 1929 von Neergaard

descubrió que si se inflaba un pulmón con líquido la presión que se necesitaba

era mucho menor que cuando se utilizaba aire. Dedujo que esto se debía a que el

líquido suprimía la interface aire líquido y eliminaba la fuerza de tensión

superficial. Cuando el alvéolo se expande con aire se genera una fuerza de

tensión superficial que se opone al desplazamiento y que debe ser compensada

por la presión de acuerdo con la ley de Laplace.

Sin embargo el pulmón tiene

un comportamiento peculiar. En primer lugar la fuerza de tensión superficial es

menor que la que se desarrolla en una interface aire plasma. Esto se explica

por la existencia, en los alvéolos, de unas células, los neumocitos tipo II,

que secretan un agente tensioactivo el surfactante que modifica la tensión

interfacial: a mayor concentración de surfactante, menor es la tensión

superficial. En segundo lugar de la ley de Laplace se deduce que si la tensión

superficial es constante, la presión de equilibrio tiene que ser mayor en los

alvéolos pequeños que en los grandes. Como los alvéolos están intercomunicados,

los más pequeños se vaciarían en los mayores y un sistema con alvéolos de

distinto tamaño sería inestable.

Esto no sucede en la

realidad y se debe justamente a la presencia del surfactante alveolar. La masa

o cantidad de surfactante permanece constante en el alvéolo, mas no su

proporción por unidad de superficie alveolar; es decir, su concentración

superficial cambia con el volumen. Al expandirse el alvéolo durante una

inspiración su área se incrementa, pero al permanecer constante la masa del

surfactante, la concentración superficial o cantidad del mismo por unidad de

área alveolar se vuelve más pequeña; como resultado, incrementa la tensión

superficial. Lo contrario ocurre cuando el alvéolo se contrae: disminuye su

área y aumenta la concentración superficial de surfactante, con lo cual se

reduce la tensión superficial.

En particular en los

alveolos pequeños la tensión superficial puede ser hasta diez veces menor que

en los mayores. De esta manera, al cambiar el numerador y el denominador en la

relación de Laplace se explica que puedan coexistir alvéolos de distinto tamaño

con la misma presión intraalveolar. Este mismo fenómeno también coopera en la

histéresis que presenta el pulmón, al existir una diferencia entre la

distensibilidad pulmonar durante la inflación y deflación ya

que la histéresis es mucho menor cuando el pulmón se rellena con líquido en

lugar de con aire.

La fuerza elástica y la

tensión superficial se analizan, en las pruebas funcionales respiratorias,

mediante la adaptabilidad pulmonar (llamada también distensibilidad o

comparanza) que es el cambio de volumen que produce un cambio de una unidad de

presión y cuyo valor normal es de unos 0,2 litros de aire por cada cm de agua

de presión.

LA RESISTENCIA AL FLUJO

Durante el movimiento

pulmonar (condiciones dinámicas) la presión debe compensar también la

resistencia al flujo. En gran parte de las vías aéreas el flujo se puede

considerar laminar y viene regido por la ley de Poiseuille:

Es el factor más

importante, porque es el que puede cambiar en el organismo y porque interviene

en su cuarta potencia el calibre de los bronquios, de ahí los efectos

dramáticos que puede ca usar la bronquioconstricción. En las grandes vías

respiratorias como la tráquea y los grandes bronquios el flujo puede ser

turbulento y entonces la presión se relaciona con el flujo y con el cuadrado

del flujo y la resistencia depende de la densidad más que de la viscosidad.

Esto es importante cuando se respira aire a presión (como en el buceo) ya que,

en los gases, la densidad es proporcional a la presión. En las pruebas

funcionales respiratorias la resistencia de las vías aéreas se estudia mediante

las curvas de flujo-volumen.

2.1

VOLÚMENES Y CAPACIDADES

PULMONARES ESTÁTICOS

Los volúmenes pulmonares

estáticos son un reflejo de las propiedades elásticas de los pulmones y de la

caja torácica. La capacidad vital (VC = Vital Capacity, ó "VC lenta")

es la combinación del volumen tidal o de corriente, del volumen de reserva

inspiratoria y del volumen de reserva espiratoria. Representa el volumen total

de aire que se puede inspirar después de una máxima expiracion.2 Dado que la VC

disminuye a medida que las enfermedades restrictivas empeoran, ésta junto con

la capacidad de transferencia de pueden ser utilizados como parámetros básicos

al efectuar un seguimiento de la evolución de una enfermedad pulmonar

restrictiva y por tanto de su respuesta al tratamiento.

La capacidad vital forzada

(FVC = Torced Vital Capacity), es una maniobra parecida a la anterior a

excepción de que se requiere de una espiración forzada (rápida) máxima, por lo

general se mide junto a los flujos espiratorios máximos en la espirómetro

simple.

La VC (lenta) puede ser

considerablemente mayor que la FVC en pacientes con obstrucción de la vía

aérea. Durante la maniobra de FVC, las vías aéreas terminales pueden cerrarse

de forma prematura (es decir, antes de que se alcance el volumen residual

verdadero), atrapando gas en sus porciones distales y evitando que éste sea

medido por el espirómetro.

La capacidad pulmonar total

(TLC = Total Lung Capacity) es el volumen de aire que permanece dentro de los

pulmones al final de una inspiración máxima

La capacidad residual funcional

(FRC = Functional Residual Capacity) es el volumen de aire contenido en los

pulmones al final de una espiración normal, cuando todos los músculos

respiratorios están relajados. Fisiológicamente, es el volumen pulmonar de

mayor importancia, dada su proximidad al rango normal del volumen corriente. Al

nivel de la FRC, las fuerzas de retracción elástica de la pared torácica, que

tienden a aumentar el volumen pulmonar, se hallan en equilibrio con las del

parénquima pulmonar, que tienden a reducirla.

En condiciones normales,

estas fuerzas son iguales y de sentido opuesto, aproximadamente el 40% de la

TLC. Los cambios de estas propiedades elásticas modifican la FRC. La pérdida de

retracción elástica del pulmón en el enfisema aumenta el

valor de la FRC. Por el contrario, el aumento de la rigidez pulmonar que se

asocia al edema pulmonar, la fibrosis intersticial, y otras enfermedades

restrictivas provoca disminución de la FRC. La cifoscoliosis disminuye la FRC y

otros volúmenes pulmonares, debido a que la pared torácica rígida y no

distensible restringe la expansión pulmonar. La diferencia entre la TLC y la

FRC es la capacidad inspiratoria.

2.2

VOLÚMENES PULMONARES Y FLUJOS

AÉREOS DINÁMICOS

Los volúmenes pulmonares

dinámicos reflejan el estado de las vías aéreas. El espirograma proporciona una

gráfica de volumen contra tiempo, obtenida en un espirómetro de campana o

electrónico, mientras el enfermo realiza una maniobra de FVC. El VEF1 (o FEV1

por sus siglas en inglés Forced Expiratory Volume in the first second) es el

volumen de aire eliminado durante el primer segundo de espiración forzada,

después de una inspiración máxima; en condiciones normales, su valor es mayor

al 75 % de la VC, por lo que a menudo se expresa en forma de porcentaje de la

capacidad vital forzada (FEV1% FVC).

El índice de Tiffenau es la

relación entre la FEV1 y la CV:

·

en

individuos normales, suele oscilar

alrededor del 80%;

·

en

pacientes con enfermedades obstructivas (como asma, EPOC o enfisema), suele

representar el 30-40%, dado que la FEV1 disminuye mucho más que la FVC;

·

en

pacientes con enfermedades restrictivas, suele obtenerse un valor normal (como

en la enfermedad de Duchenne) o mayor (como en la fibrosis pulmonar), porque la

FEV1 y la FVC disminuyen de forma paralela.

El flujo espiratorio forzado

medio (FEF25-75 %) durante la fase media (del 25% al 75 %) de la maniobra de

FVC es la pendiente de la línea que corta el trazado espirográfico al 25% y al

75 % de la VC. El FEF25-75 % depende menos del esfuerzo realizado que el FEV1

y, por lo tanto, constituye un indicador más precoz de obstrucción de las vías

aéreas.

En una curva de flujo

volumen normal, la porción inspiratoria de la curva es simétrica y convexa. La

porción respiratoria es lineal. Los flujos se miden a menudo en el punto medio

de la VC. El MIF50% es > MEF50% VC debido a la compresión dinámica de las

vías aéreas.

En ocasiones se utiliza el

flujo respiratorio máximo para estimar el grado de obstrucción de la vía aérea,

pero depende mucho del esfuerzo realizado por el paciente. Los flujos

espiratorios medidos por encima del 50% de la VC, es decir, cercanos al RV son

indicadores sensibles del estado de las vías aéreas del pequeño calibre.

En una enfermedad

restrictiva, por ejemplo sarcoidosis ó cifoscoliosis. La curva es más estrecha

a causa de la reducción de los volúmenes pulmonares

Durante una maniobra de

espiración forzada, la presión intratorácica positiva determina que las vías

aéreas se vayan estrechando de modo progresivo. Esta compresión dinámica de las

vías aéreas limita las velocidades máximas de flujo respiratorio que pueden

alcanzarse. Durante la maniobra de inspiración se produce el efecto opuesto, ya

que la presión intratorácica negativa tiende a mantener al máximo el calibre de

las vías aéreas. Debido a estas variaciones de diámetro de las vías aéreas, en

la mayor parte del ciclo respiratorio las velocidades de flujo aéreo son mucho

mayores durante la inspiración que durante la espiración. La ventilación

voluntaria máxima (MVV = Máxima Voluntaria Ventilación) se calcula indicando al

enfermo que respire durante 15 segundos a volumen y frecuencia respiratoria

máximos (la cantidad de aire espirado se expresa en lt/min.). En general, el

valor de la MVV es paralelo al del FEV1, y puede aplicarse una fórmula simple

para comprobar la uniformidad interna de la prueba y valorar el grado de

cooperación de enfermo. Es posible predecir la MVV a partir

del espirograma, multiplicando el FEV1 (en lt) x 35 o 40, según los autores.

Esta fórmula sirve tanto para los individuos sanos como para los enfermos con

trastornos respiratorios obstructivos y restrictivos.

Si se observa una MVV muy

baja en un usuario que parece cooperar de forma activa, hay que pensar en una

debilidad neuromuscular. Exceptuando los casos de enfermedad neuromuscular muy

avanzada, la mayoría de los usuarios son capaces de efectuar un esfuerzo

respiratorio aislado como un FVC. La MVV requiere un esfuerzo mucho mayor, y su

alteración demuestra la existencia de músculos respiratorios débiles y

fatigables. La MVV disminuye progresivamente cuando existe un aumento de la

debilidad de los músculos respiratorios; junto con las presiones inspiratoria y

espiratoria máximas, la MVV es en ocasiones, la única prueba funcional

respiratoria anómala en ciertos individuos con una enfermedad neuromuscular

relativamente grave.

La MVV es importante

también en la valoración del riesgo quirúrgico, pues refleja la gravedad de la

obstrucción de las vías aéreas y también las reservas respiratorias, la fuerza

muscular y el grado de motivación del usuario. Volúmenes pulmonares, valor de

volúmenes, capacidad total, capacidad residual funcional, capacidad reserva

respiratoria.

3

COLAPSO PULMONAR

El colapso pulmonar ocurre

cuando el aire escapa del pulmón. El aire luego llena el espacio por fuera del

pulmón, entre éste y la pared torácica. Esta acumulación de aire ejerce presión

sobre el pulmón, así que éste no se puede expandir tanto como lo hace

normalmente cuando usted inspira.

El término médico para esta

afección es neumotórax.

Causas

El colapso pulmonar puede

ser causado por una lesión al pulmón. Las lesiones pueden abarcar herida por

arma de fuego o cuchillo en el tórax, fractura de una costilla o ciertos

procedimientos médicos.

En algunos casos, un

colapso pulmonar es causado por ampollas de aire (vesículas) que se rompen,

enviando aire hacia el espacio que rodea el pulmón. Esto puede resultar de los

cambios de presión del aire como sucede al bucear o viajar a grandes alturas.

Las personas altas y

delgadas y los fumadores tienen mayor probabilidad de sufrir un colapso

pulmonar.

Las neumopatías también

pueden incrementar la posibilidad de sufrir un colapso pulmonar y son, entre

otras:

·

Asma

·

EPOC

·

Fibrosis

quística

·

Tuberculosis

·

Tos

ferina

En algunos casos, un

colapso pulmonar ocurre sin ninguna causa. Esto se denomina neumotórax

espontáneo o atelectasia pulmonar.

La ventilación mecánica es

una estrategia terapéutica que consiste en remplazar o asistir mecánicamente la

ventilación pulmonar espontánea cuando ésta es inexistente o ineficaz para la

vida. Para llevar a cabo la ventilación mecánica se puede recurrir o bien a una

máquina (ventilador mecánico) o bien a una persona bombeando el aire

manualmente mediante la compresión de una bolsa o fuelle de aire.

Se llama ventilación

pulmonar al intercambio de gases entre los pulmones y la atmósfera. Tiene como

fin permitir la oxigenación de la sangre (captación de oxígeno) y la

eliminación de dióxido de carbono.

En la ventilación

espontánea, durante la inspiración, un individuo genera presiones

intratorácicas negativas al aumentar el volumen torácico gracias a la

musculatura respiratoria (principalmente el diafragma). La presión en el

interior del tórax se hace menor que la atmosférica, generando así un gradiente

de presiones que provoca la entrada de aire a los pulmones para equilibrar esa

diferencia. La espiración (salida de aire) normalmente es un proceso pasivo.

Durante la ventilación

espontánea se introduce y expulsa un volumen regular de aire llamado volumen

tidal, de aproximadamente ½ litro, a una frecuencia respiratoria determinada

(12 – 20 respiraciones por minuto).

3.1

MECANISMOS

QUE CAUSAN UN COLAPSO PULMONAR

Son dos

mecanismos

•

La presión

intrapleural negativa ayuda a mantener los pulmones distendidos.

•

La sustancia tensioactiva o surfactante disminuye la

tensión superficial de los liquídos que rodean a los alvéolos. La sustancia

tensioactiva es una mezcla bifásica de proteínas fosfolípidos e iones ;

«dipalmitoil- lecitina» (apoproteiina surfactante e iones de calcio). Previene

el edema pulmonar, es producido por el epitelio alveolar las células tipo II.

3.2

MECANISMOS QUE LLEVAN A UN

COLAPSO PULMONAR

Depende de dos

factores

•

Las fibras elásticas del

parénquima pulmonar.

•

La tensión superficial de

los líquidos que recubren a los alvéolos.

1

VOLÚMENES Y CAPACIDADES

PULMONARES

En

primer lugar se diferencian 4 niveles:

b) Nivel

de final de inspiración normal.

c) Nivel

de inspiración máxima.

d) Nivel

de espiración máxima.

Convencionalmente

las cantidades de aire comprendidas entre dos niveles contiguos se denominan

volúmenes, y la suma de dos o más de estos, capacidades. Se distinguen 4

volúmenes:

1.

Volumen corriente (VC): cantidad de

aire que entra en una inspiración o sale en una espiración, en las condiciones

de actividad que se especifiquen (reposo, ejercicio).

2.

Volumen de reserva inspiratoria (VRI):

cantidad máxima de aire que se puede inspirar por sobre el nivel de inspiración

espontánea de reposo.

3.

Volumen de reserva espiratoria (VRE):

máxima cantidad de aire que se puede expulsar a partir del nivel espiratorio

espontáneo normal.

4.

Volumen residual (VR): cantidad de

aire que queda en el pulmón después de una espiración forzada máxima. Este

volumen no puede medirse con el espirómetro.

Las

capacidades son también 4:

1.

Capacidad pulmonar total (CPT):

cantidad de gas contenido en el pulmón en inspiración máxima. Corresponde a la

suma de los cuatro volúmenes ya descritos.

2. Capacidad vital (CV): cantidad total

de aire movilizado entre una inspiración y espiración máximas. Incluye el

volumen corriente y los volúmenes de reserva inspiratoria y espiratoria.

3.

Capacidad inspiratoria (CI): máximo

volumen de gas que puede inspirarse a partir de una espiración normal.

Comprende los volúmenes corriente y de reserva inspiratoria.

4.

Capacidad residual funcional (CRF):

volumen de gas que permanece en el pulmón al término de la espiración normal;

representa la suma del volumen residual y volumen de reserva espiratoria.

Estas

subdivisiones tienen una significación fisiológica que pasaremos a analizar en

sus principales aspectos.

1.1

VOLUMEN CORRIENTE

En

los adultos, en la respiración espontánea en reposo se inspiran y espiran en

cada ciclo respiratorio entre 400 y 600 ml, cantidad que se repite en forma

bastante regular y se denomina volumen corriente, por ser el que se mueve o

corre. Esta cantidad es aproximadamente sólo una décima parte de lo que el

pulmón puede movilizar, existiendo, por lo tanto, importantes reservas de

inspiración y espiración, a las cuales se recurre cuando aumentan las demandas

por ejercicio físico, fonación, risa, llanto, etc.

1.2

CAPACIDAD VITAL

Esta

capacidad está constituida por la suma del volumen corriente y las reservas

inspiratoria y espiratoria. Representa el máximo de aire que se puede movilizar

en una sola maniobra respiratoria. En 1846, John Hutchinson desarrolló el

método de medición aún vigente y sentó las bases para su aplicación clínica.

Por estimar que revelaba la potencialidad de vida del individuo la denominó

capacidad vital.

La

capacidad vital se mide directamente en un espirómetro, y los valores

encontrados se expresan directamente en litros o mililitros y como porcentaje

de un valor teórico predeterminado o de referencia, que depende de la talla,

edad y sexo del individuo.

Es

importante tener presente que el valor de referencia es un promedio con

márgenes de más/menos 20 a 25%, lo que puede conducir a serios errores de

interpretación. Supongamos el siguiente ejemplo: una persona normal que, de

haber sido examinado cuando estaba sano, hubiera tenido una CV de 120% del

valor teórico promedio, presenta una enfermedad pulmonar que reduce su CV a un

85% del mismo promedio teórico. Este último valor deberá ser informado

como "dentro de los límites normales", aunque para el paciente

significa una pérdida de un tercio de su capacidad vital. Por esta razón es

importante instruir a la persona sana que se hace una espirometría en un

examen de salud o en un examen pre-ocupacional, que guarde siempre sus

resultados, ya que así contará con un valor de referencia personal.

La

CV depende de la correcta integración entre la generación y la conducción de